cctm collettivo culturale tuttomondo Ana Blandiana (Romania)

Dio delle libellule, delle falene,

dei picchi e delle civette,

Dio dei lombrichi, degli scorpioni,

e degli scarafaggi da cucina,

Dio che hai insegnato a ciascuno qualcosa

e sai in anticipo che cosa accadrà a ciascuno,

darei qualsiasi cosa pur di capire che cos’hai provato

quando hai stabilito le proporzioni

dei veleni, dei colori, dei profumi,

quando hai posto in un becco il canto

e in un altro il gracchio,

e in un’anima il crimine e in un’altra l’estasi,

darei qualsiasi cosa soprattutto pur di sapere

se hai avuto rimorsi

nel trasformare alcuni in vittime e altri in carnefici,

ugualmente colpevole nei confronti di tutti

perché hai messo tutti

di fronte al fatto compiuto.

Dio della colpevolezza di aver stabilito da solo

il rapporto tra il bene e il male,

la bilancia a fatica mantenuta in equilibrio

dal corpo insanguinato

del figlio che non ti assomiglia.

Ana Blandiana

da La mia patria A4 Nuove poesie, Aracne, 2015

_

Traduzione di Mauro Barindi

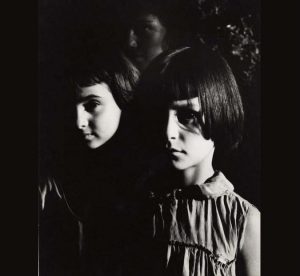

foto Zofia Rydet – fair use

Ana Blandiana, nata a Timisoara nel 1942, è la poetessa rumena più nota nel mondo.

La sua fama, accompagnata dalla rilevanza del suo impegno civile sia prima che dopo la caduta del regime di Ceausescu, si è costruita attraverso una serie di volumi di versi e prosa fantastica che ne hanno definito la personalità letteraria.

La sua opera, tradotta in una dozzina di lingue, è un’incessante meditazione sulla creazione artistica e sulla natura umana: la purezza e la caduta nel peccato, la morte e la sopravvivenza, l’amore come aspirazione all’assoluto e insieme fuga dalla materialità conferiscono una dimensione sovratemporale alla sua voce lirica.

_

A metà degli anni Sessanta, dopo il periodo del terrore stalinista e del quasi totale asservimento della letteratura nazionale alle esigenze della propaganda e dell’ideologia di partito, Ana Blandiana è stata la capofila di una generazione di giovani poeti che ha saputo approfittare di un primo momento di disgelo del regime, per conquistare nuovi insperati spazi di libertà per la propria scrittura, segnando un distacco netto, diremmo irreversibile, dalla dottrina del realismo socialista e riaffermando l’assoluta autonomia del discorso poetico, il suo diritto a restare fedele unicamente a se stesso.